先解釋“古籍”的“籍”。“籍”在這里就是書,“古籍”是古書的雅稱。什么樣的東西才算書,殷商時龜腹甲、牛肩胛骨上的文字只是占卜后刻上去的卜辭,并未構成書。商周時青銅器上的銘文即所謂“金文”是王公貴族們對鑄器緣起的記述,盡管有時為了夸耀自己的功勛,文字很長,但其性質仍和后世紀功頌德的碑刻相近似,也不能算書。

同時,戰國各個學派即后人所謂先秦諸子也有不少論著,并出現了自然科學技術方面的專著。這些經、傳、說、記和先秦諸子論著、科技專著才是中國早的書,早的古籍。《漢書·藝文志》所著錄的早的書也就是這一批古籍。以后收入列朝公私書目屬于經、史、子、集的各種著作,在今天也被公認為古籍。

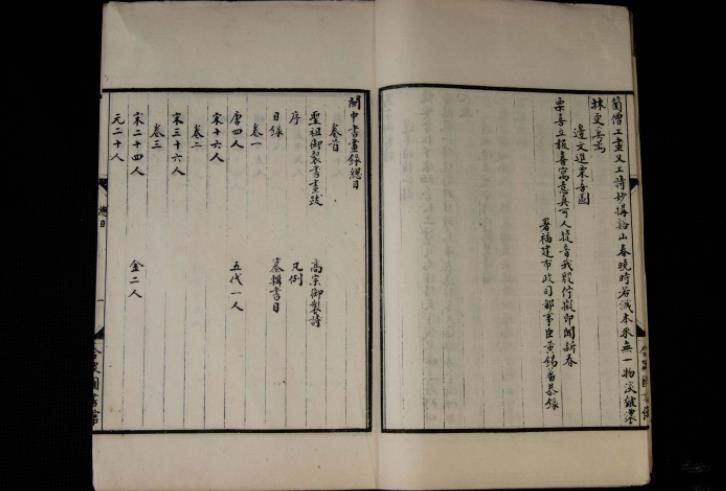

中國古籍傳統的分類法采用經、史、子、集四部分類,四部下再細分為四十四類:

經部,以儒家經典及其釋作為主,例如《御筆詩經圖》,也收錄古樂、文字方面的書籍。

史部,主要收錄各種體裁的史書,另納入地理、政書及目錄類圖書。

子部的范圍比較廣,諸子百家、算術、天文、生物、醫學、軍事、藝術、宗教、占卜、堪輿、命算、筆記、小說、類書等,皆入子部。

集部,則錄詩文集、文學評論及詞曲方面的著作;個人著作稱“別集”,集體創作稱“總集”(例如:《六家文選》)。

通釋語義的專著在我國是很多的,按其內容看可分為專釋語義、音義兼注、形音義合解三大類。此種專著中多為工具書。從一部古書中挖掘出更多的精華,為后人易讀易懂,是歷代學者所付出的辛勤勞動。古人曾說,著書難,注書更難。因為注釋者必須對一字一事追本溯源,多方考察,具有博大精深的學識,飽覽群書的閱歷,探微究疑的鉆研精神。他們所費的功夫要超出作者好幾倍,有的為此傾注了畢生的精力。酈道元為注《水經》,跋山涉水、考異辨難,訂正訛誤,使《水經》這部書煥然生色,而《水經注》本身也成為規模更為宏大的科學著作,這已經超出注釋的范圍了。