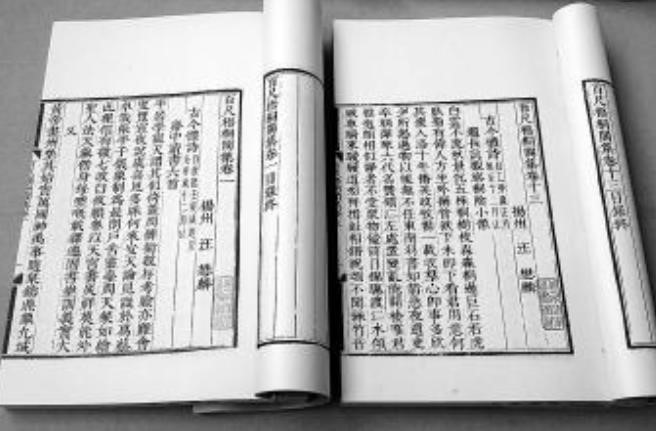

中國古籍傳統的分類法采用經、史、子、集四部分類,四部下再細分為四十四類:

經部,以儒家經典及其釋作為主,例如《御筆詩經圖》,也收錄古樂、文字方面的書籍。

史部,主要收錄各種體裁的史書,另納入地理、政書及目錄類圖書。

子部的范圍比較廣,諸子百家、算術、天文、生物、醫學、軍事、藝術、宗教、占卜、堪輿、命算、筆記、小說、類書等,皆入子部。

集部,則錄詩文集、文學評論及詞曲方面的著作;個人著作稱“別集”,集體創作稱“總集”(例如:《六家文選》)。

春秋末戰國時編定撰寫的經、傳、說、記、諸子書等是古籍的上限。下限則一般劃到清代末年(這和史的分期有所不同),廣義的下限是:辛亥革命以后的著作如果在內容或形式上沿襲前此的古籍而并未完全另起爐灶,例如舊體詩文集、對古籍所作的舊式校注之類,一般仍可以劃入古籍范圍。

隨文釋義的注疏向來有很多名稱,初叫做“傳”,叫做“說”,“解”,也稱為“詁”“訓”,后來又有 “箋”、“注”、“詮”、“述”、“學”、“訂”、“校”、“考”、“證”、“微”、“隱”、“疑”、“義”、“疏”,“音義”“章句”等別名。

這些名稱有的名異實同,有的意義微殊,有的互相結合,成為新的名稱,如“訓詁”“詁訓”“解詁”“校注”“義疏”“疏證”等,其用途各不相同。

注疏的內容大致有:1.解釋字義,2.串講文意,3.分析名讀,4.校勘文字,5.闡述語法,6.說明修辭手段,7.詮解成語典故,8.考證古音古義,9.敘事考史,10.記述說川,11.發凡起例。就形式而言又可分成八類。1.注和疏(注只釋、疏兼釋注),2.釋義和敘事,3.他注和自注,4.補注和集注。