中國殷商時已開始在竹木簡上寫文字,《尚書》的《多士》篇里說:“惟殷先人,有冊有典。”“冊”的古文字就像兩根帶子縛了一排竹木簡,“典”則像以手持冊或將冊放在幾案上面。但這種典冊在殷商時仍不是書,而只是詔令之類的文字,保存起來猶如后世之所謂檔案。到西周、春秋時,檔案留下來的就更多了。

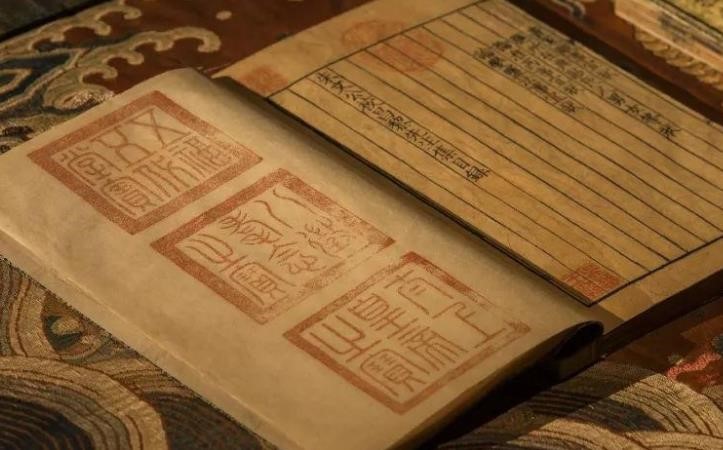

珍本與善本的界定,歷來為版本鑒定學者所爭論。宋效先老師曾在1987年發表論文指出:“珍本是比較稀見或比較珍貴之本,善本是凡內容有用,流傳稀少,校刻精良,具有文物、學術或藝術價值之本。”而在李致忠老師的觀點中認為:在西方人的觀念里和詞匯中,“善本”就是珍貴的、值錢的、罕見的傳本,這實際上是以“珍本”概念替代了“善本”的含義。

中國古籍傳統的分類法采用經、史、子、集四部分類,四部下再細分為四十四類:

經部,以儒家經典及其釋作為主,例如《御筆詩經圖》,也收錄古樂、文字方面的書籍。

史部,主要收錄各種體裁的史書,另納入地理、政書及目錄類圖書。

子部的范圍比較廣,諸子百家、算術、天文、生物、醫學、軍事、藝術、宗教、占卜、堪輿、命算、筆記、小說、類書等,皆入子部。

集部,則錄詩文集、文學評論及詞曲方面的著作;個人著作稱“別集”,集體創作稱“總集”(例如:《六家文選》)。

注疏的內容大致有:1.解釋字義,2.串講文意,3.分析名讀,4.校勘文字,5.闡述語法,6.說明修辭手段,7.詮解成語典故,8.考證古音古義,9.敘事考史,10.記述說川,11.發凡起例。就形式而言又可分成八類。1.注和疏(注只釋、疏兼釋注),2.釋義和敘事,3.他注和自注,4.補注和集注。