我們的前輩為了記述前朝重要事清和隆重慶典等,把文學形式和書法家的手跡經過名匠刻手,刻鑿在懸崖和石碑上,因此碑石就有多重性的藝術內容,還經過裱裝成軸或冊頁,這樣就成了碑帖。碑帖是碑和帖的合稱,實際“碑”指的是石刻的拓本,“帖”指的是將古人的墨跡,刻在木板上可石上匯集而成。在印刷術發展的前期,碑的拓本和帖的拓本都是傳播文化的重要手段。以后人們為了學習書法,或作歷史資料都要學習這些文字資料。為此,這些“碑帖”就有真實性、時間性、工藝性和藝術性。由于文化商品能在市場流通,也就有經濟的價值,所以鑒賞就成為重要手段。

認識古代留下的各種拓本,重要的是對原石的鑒別,由于原碑石被毀,因此,僅存的原拓本或孤本,就會價值連城。據史料記載,明代黃庭堅曾有記孔廟碑的“貞觀刻”,以千兩黃金所購得。這說明了虞世南《孔子廟堂碑》的價值。然而到以后翻刻的“成武本”、“西安本”,翻刻本的質量不及原拓本。 1920年,大收藏家羅振玉公開出售由他鑒定的明拓本《西安本廟堂碑》,價值140塊大洋,張叔末藏《成武本廟堂碑》值120塊大洋。

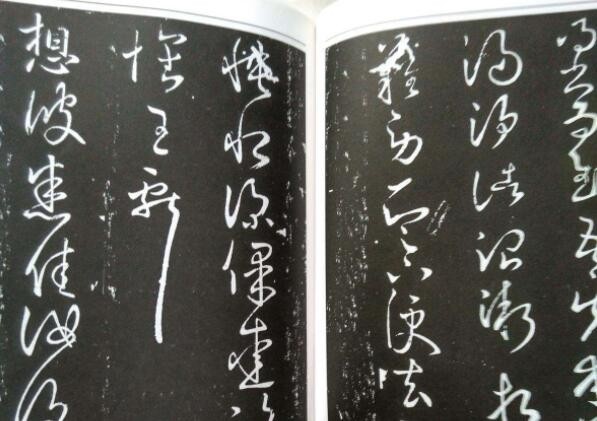

由于價值規律的作用,真正學習鑒賞碑帖,成為許多收藏者的興趣,從對碑帖的整體認識來說,鑒賞也是由表及里,有各個不同的側面。首先映入眼簾的是拓本的裝潢,各種舊拓本特別是古拓本,有不同時期的式樣,因此,“經折裝”、“蝴蝶裝”、“線裝”等都反映出材料和裱裝時代特征,再是對拓本紙張和拓本具體的墨色和效果,這則是對材料和技法的客觀分析了。